|

|

「六つの瓢箪への願い」 器の表面には5つの瓢箪、そして器の内側に1つ。末広がりの形をした瓢箪(ひょうたん)は、古来から縁起の 良いものとされ 除災招福 の縁起物として色々な工芸品のデザインモチーフとなっている。また果実が鈴なりに なる様子から 家運興隆・子孫繁栄 のシンボルとも云われている。 そして、この作品に描かれている6つの瓢箪「六瓢箪」は六瓢(無病むびょう)無病息災のお守りになる絵柄と いわれています。素晴らしい人生を過ごす上で、とても大切な「食」ということに大きく関わる毎日の器に この6つの瓢箪を介し無病を願うという想いを込めて製作させて頂きました。たっぷりとお茶をお楽しみ頂ける、いわゆるお寿司屋さんで使われているサイズのお湯呑みになります。 |

九谷焼の窯元の中で最も色彩が少ない窯元かもしれません。器は素朴を追求し、そして無心で描かれる福の神が器で遊ぶ、完全に古青窯ならではの作風を確立しています。最も特徴的な部分は、もうこの窯元以外では描くことができないであろう内絵(うちえ)の魅力です。器や花器の内側に絵や字を描くその技法は大変難度が高く今では大変希少な技法です。器の内側に神が宿る。毎日の生活の中に神様がいるrということに感謝できる作品、それが古青窯の作品です。 その神々は器の外にも 器に描かれる福の神の噂は全国に広まり、器以外にも店舗の壁面や書、掛け軸としての制作依頼も多く、もしかすると皆様の近くでも目に触れているかもしれません。この先の時代へも継承していきたい、いや継承しなければいけない技法の一つだと思います。  |

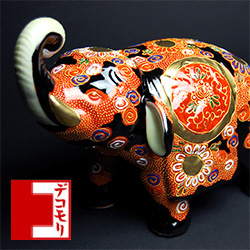

九谷焼の一般的なイメージは「派手な焼物」と言われる事が多い。まさにその通りだと思います。三百五十年以上も前に、この石川県の地で焼物が作られたが鉄分を多く含む陶石を使っていたことからその性質上、真白な色の焼物にならず見栄えを良くする為に絵が描かれた事が九谷焼のルーツだと伝えられています。九谷焼は彩色することにより焼物に価値を見出したのです。以降、加賀百万石、前田家の豪放華麗な文化の中で、その加飾技術は磨き上げられ今日の絢爛豪華な作品の数々が生み出されました。そして明治期に輸出用の作品として贅沢に金を用い描かれた作品が現代の九谷焼の「派手」なイメージの基になっていることは間違いありません。もちろん九谷焼の中にも染付(藍と白)で描かれたシンプルな作品も多々あります。しかし最近になり感じるのは九谷焼の派手過ぎるくらいの彩色が持つデザインの強さ、近年、無駄はできるだけ省きシンプルを求めるデザインが多い中で、この九谷焼の無駄とも思えるくらいの加飾(かしょく)あえて過色(かしょく)とも言い替えることができる過度なまでのデザインには華やかな日本の文化を垣間見る事ができると思えるようになりました。JAPAN KUTANI、明治期、世界が賞賛したのは原色鮮やかで煌びやかな九谷、その華やかな色絵の文化こそ九谷焼が持つ最大の魅力だと思います。 |

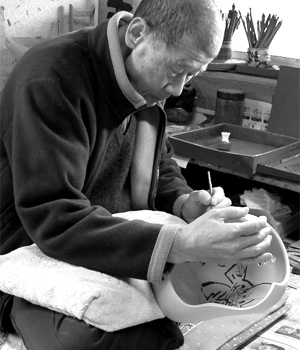

九谷焼において重要な役割を担っているのが各生産工程に携わる職人たちです。素地を成形する轆轤師、絵付を施す絵付師、特に九谷焼の場合は後者の絵付師の方々が多く仕事をされています。作品に型紙を当て、大体の当りをつけるだけで同じ絵柄を何枚も何枚も描くことができる熟練した技術の持ち主たちです。そんな重要な役割である職人も近年では後継者不足であり、後継者の育成が大きな課題となっています。表舞台に出ることが少ない職人ですが、日々、新しいデザインを研究しモノヅクリに挑む姿は、鬼気迫るものがあり、時代が求める「美しさ」を常に意識する感性には誇りを感じます。鍛錬に鍛錬を重ねた職人達の技術は世界に誇れる「技」だと思います。そんな職人の姿を作品を通してお伝えすることが私の使命であり、もっと多くの方々に職人の魂が込められた作品で感動や驚きを提供していきたいと思っています。  |

|